Сегодня читала как редактор статью в один из наших журналов, и вдруг поняла, что многие инструменты, которыми сейчас в российских библиотеках пользуются специалисты по социальным медиа, в зарубежных библиотеках (особенно университетских) используются как инструмент для научной деятельности: как для фиксации результатов, так и для сбора данных.

К ним можно отнести многие краеведческие проекты, которые визуализируют различные сведения, собранные в библиотеках.

Это могут быть карты, с размещенной на них информацией, сервисы по построению временных шкал (например, Timeline JS).

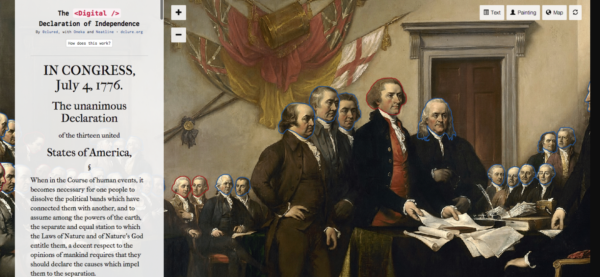

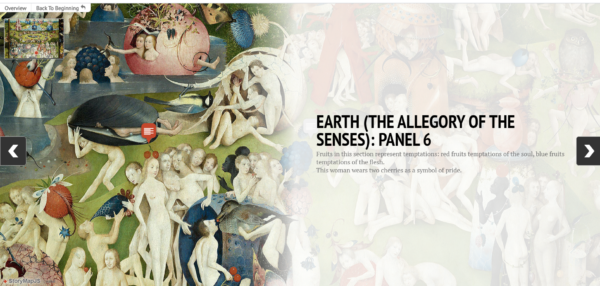

В статье также упоминались такие сервисы, еще не очень исследованные российскими коллегами, как платформа OMEKA, бесплатная система управления контентом с открытым исходным кодом для онлайн-цифровых коллекций, а также дополнение к ней – Neatline, позволяющая создавать интерактивные издания визуальных материалов (карт, фотографий, картин и т. п.).

Похожие ресурсы мы частично обсуждали в Иркутске в 2018 году на межрегиональной научно-практической конференции «Музейно-краеведческая деятельность современных библиотек». Там Юлия Шубникова (Красноярск, член рабочей группы «Библиотеки и социальные медиа» РБА) проводила мастер-класс по использованию сервиса Storymap (почитать подробнее о том,как в нем работать, можно здесь). Кстати, сервис создан той же компанией, что и Timeline, которую продвигают американские коллеги, а также в основной презентации рассказывала о разных ресурсах, создаваемых библиотеками на разных сервисах (смотреть с 42-го слайда). Ниже привожу несколько ссылок из этой презентации.

Вот, например, ресурс, подготовленный Красноярской Краевушкой. При наведении мышью на выделенные объекты можно получить дополнительное описание исторического места, получить исторические и современные фотографии, а также получить дополнительную библиографическую информацию.

Вот так, например, выглядит карта, созданная в сервисе Мои карты от Google по истории Гольяново, участниками команды при поддержке проекта Чтение-XXI.

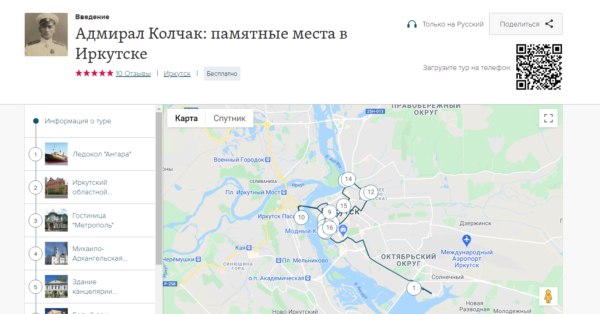

Сервис IZI.travel позволяет привязывать к карте не только тексты и изображения, но и звук, а через приложение туристы и любители экскурсий могут услышать аудиотур от библиотеки, прогуливаясь по городу. Конечно, в рамках конференции мы рассматривали эти ресурсы как инструмент продвижения, привлечения внимания к библиотеке, но для того, чтобы создать такой контент, необходима большая научная подготовительная работа, и действительно, такие продукты вполне можно называть результатом научной деятельности их создателей, даже если это не научная публикация. А в цифровом мире именно таких цифровых результатов становится все больше. На иллюстрации – тур по Иркутску, подготовленный ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, а в описании, естественно, предлагается библиография изданий о Колчаке из фондов библиотеки ). Ссылка на тур: https://izi.travel/ru/ab09-admiral-kolchak-pamyatnye-mesta-v-irkutske/ru.

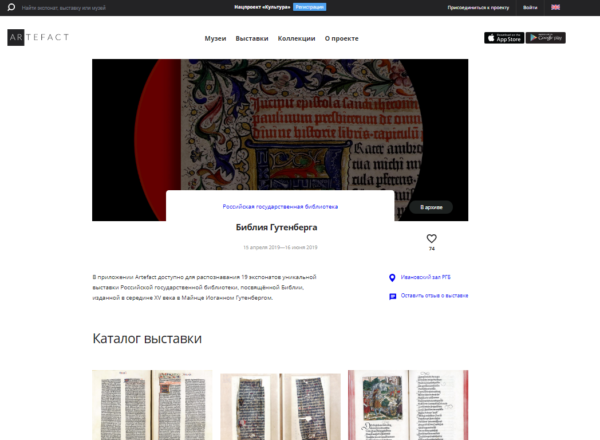

Кстати, проект StoryMap, очень похож на проект Artefact, разработанный Министерством культуры для учреждений культуры (на русском языке), и вполне активно ими внедряется.

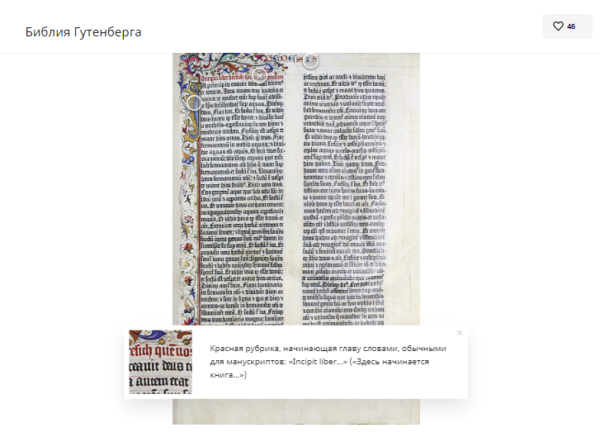

В приложении Артефакт видно на этом листе три точки, которые представляют дополнительную информацию / комментарии к изображению. Информация доступна на нескольких языках.